- САМЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ТАТУИРОВКИ В МИРОВОМ КИНО

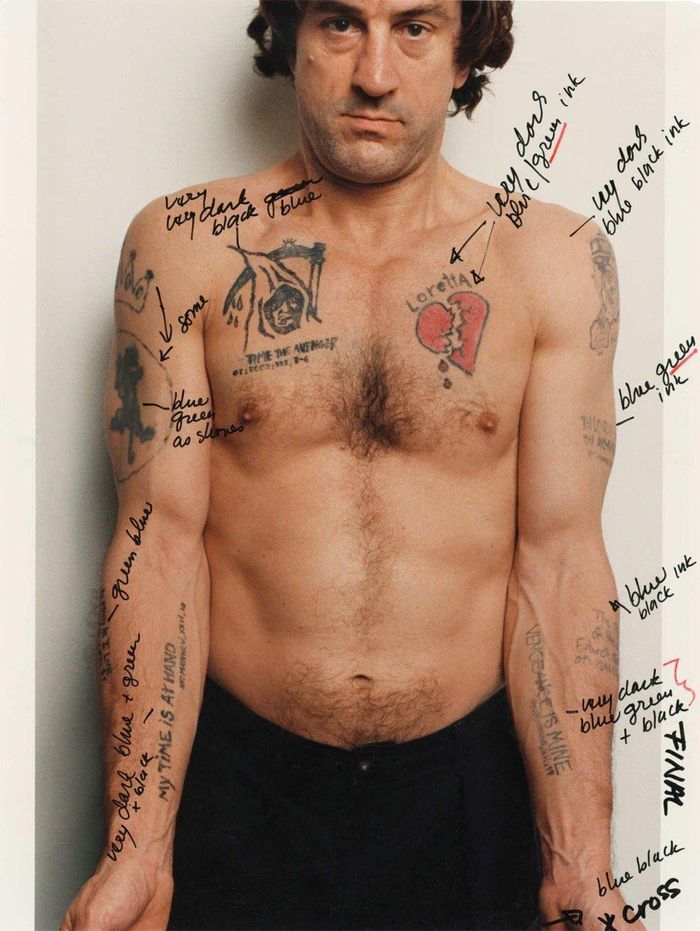

- Татуировки, которые нарисовали де Ниро для роли Макса Кэйди в «Мысе страха» 1991 года

- Дубликаты не найдены

- Киноделы знают о танках только по World of tanks — продолжаем разговор о «киношедеврах» про войну

- В штыковую — без штыков, в атаку — плечом к плечу. О(б)суждаем киноподелки о войне

- Потрясающий малоизвестный фильм периода Оттепели

- Анализ очередного «киношедевра» о войне.

- Почему в итальянских фильмах был белый телефон

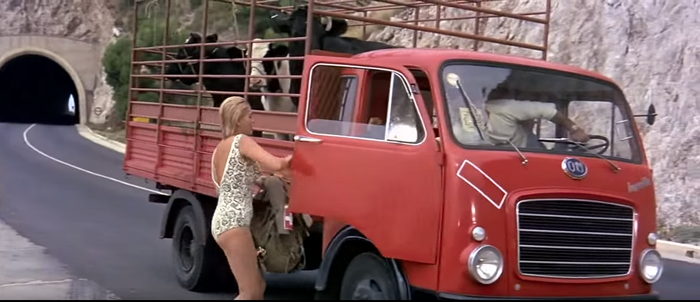

- Интересные тачки из фильма «Разиня» 1965 г

- Серджо Леоне: тот, кто после спагетти-вестернов снял «Однажды в Америке» и хотел сделать фильм о лениградской блокаде.

- Закулисье

- Людмила Павличенко, герой Советского Союза

- «Славные парни» воссоединились

- Роберт Де Ниро : голливудская легенда

САМЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ТАТУИРОВКИ В МИРОВОМ КИНО

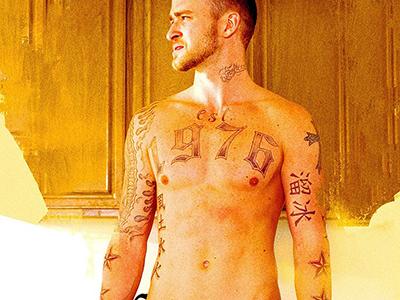

Тело героя Райана Гослинга (Ryan Gosling) в фильме «Место под соснами» (2012) было покрыто множеством татуировок. После выхода кинокартины актер сознался, что был против такого количества татушек, однако Дэрек Сиенфрэнс (Derek Cianfrance), режиссер этой криминальной драмы, обязал Райана появиться на экране именно в таком виде.

В киноленте Марка Лестера (Mark Lester) «Разборка в Маленьком Токио» (1991) тело главы якудзы, роль которого досталась актеру Кари-Хироюки Тагава (Cary-Hiroyuki Tagawa), полностью покрыто традиционной японской татуировкой, что говорит о его принадлежности к клану и верности ему.

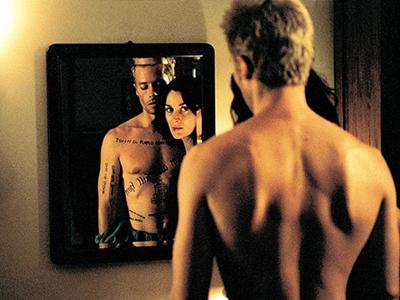

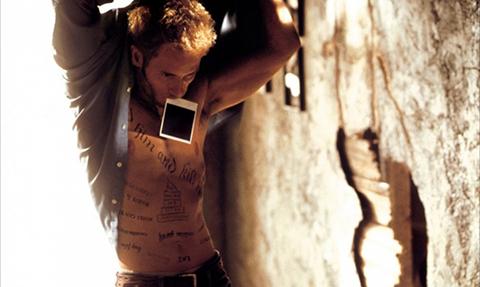

В фильме Кристофера Нолана (Christopher Nolan) «Помни» (2000) татуировки имели жизненно важное значение для главного героя: с их помощью мужчина, страдающий редкой формой амнезии, получал сообщения от своей памяти.

Только таким образом он справлялся с крайне необычной болезнью.

В фильме «Неудержимые» (2010) Барни Россу, герою Сильвестра Сталлоне (Sylvester Stallone), набивают на спине ворона, сидящего на огромном черепе. В реальной жизни у Слая на спине набит более нежный рисунок, хотя череп там все равно присутствует.

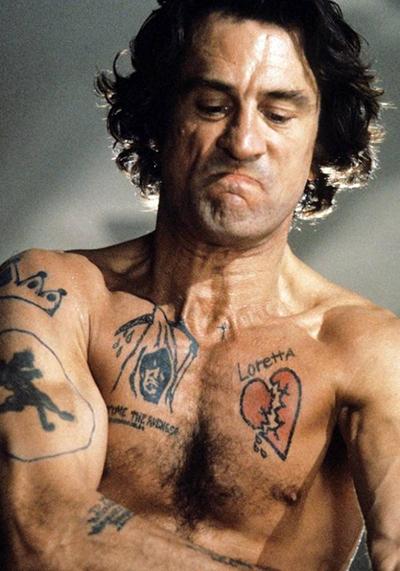

В фильме «Мыс страха» (1991) актер Роберт Де Ниро (Robert De Niro) сыграл мужчину, живущего лишь чувством мести.

Спину его героя украшала татуировка в виде чаш весов.

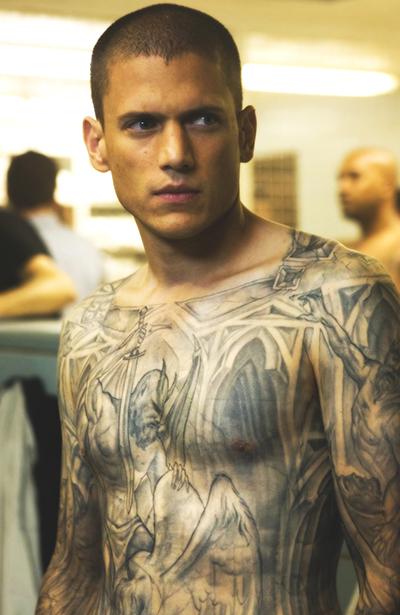

Майкл Скофилд, главный герой телесериала «Побег» (2005-2009), роль которого досталась актеру Уэнтуорту Миллеру (Wentworth Miller), вытатуировал на своем теле план тюрьмы, из которой он решил устроить побег своему старшему брату, невиновному, но приговоренному к смертной казни.

В шведской экранизации детективного романа «Девушка с татуировкой дракона» (2009) актриса Нуми Рапас (Noomi Rapace) сыграла Лисбет Саландер, ту самую девушку с татуировкой.

В 2011 году вышла одноименная голливудская экранизация режиссера Дэвида Финчера (David Fincher). Главная роль досталась актрисе Руни Мара (Rooney Mara).

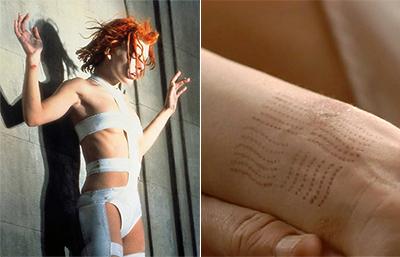

В «Пятом элементе» (1997) Люка Бессона (Luc Besson) на запястье Лилу, героини Милы Йовович (Milla Jovovich), присутствует выдуманное режиссером изображение четырех стихий. Эти же символы нанесены на камни-элементы, поиском которых и занимаются персонажи фильма.

Тело цыгана — колоритного героя Брэда Питта (Brad Pitt) в кинокартине «Большой куш» (2000) — было сплошь покрыто татуировками.

На плече каждого волка-оборотня из вампирской саги «Сумерки» (с 2008 года), в частности Джейкоба в исполнении Тейлора Лотнера (Taylor Lautner), расположено племенное тату, представляющее собой круг с двумя волками в центре. Нельзя не отметить, что идея о татуировке пришла в голову Крису Вайцу (Chris Weitz), режиссера проета, только в процессе съемок.

Во время съемок фильма «Альфа Дог» (2007) режиссеры не особо придавали значение подбору татуировок. Например, иероглифы на левой руке Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) обозначали «катание на коньках».

В комедии «Девять ярдов» (2000) персонаж Брюса Уиллиса (Bruce Willis) по имени Джимми «Тюльпан» Тадески наделен изящной наколкой в виде тюльпана.

Крест на спине Шона Пенна (Sean Penn) в кинокартине «Таинственная река» (2003) не только был символом веры, но и опроверг способность героя к мести.

Главный герой фильма «Хитман» (2007), снятого по мотивам одноименной серии игр, получил свое имя — «Агент 47» — по последним цифрам вытатуированного на его затылке штрих-кода (640509040147). Роль Хитмана исполнил актер Тимоти Олифант (Timothy Olyphant).

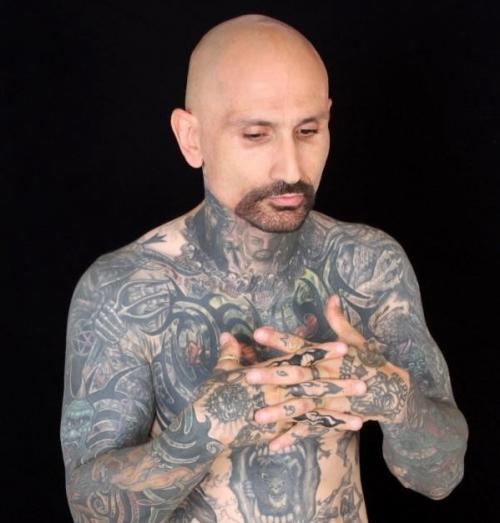

Актер Роберт ЛаСардо («Смертельная гонка», «Преступные связи», «Леон», «Водный мир») в любом фильме с его участием запомнится своими тату.

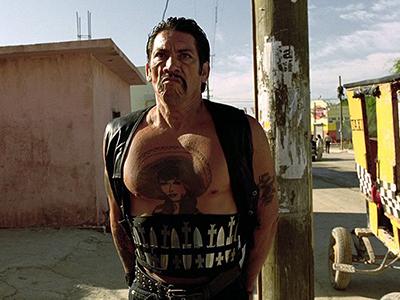

В фильме «Отчаянный» (1995) актер Дэнни Трехо (Danny Trejo) продемонстрировал свои настоящие татуировки. Примечательно то, что все они были сделаны в местах заключения.

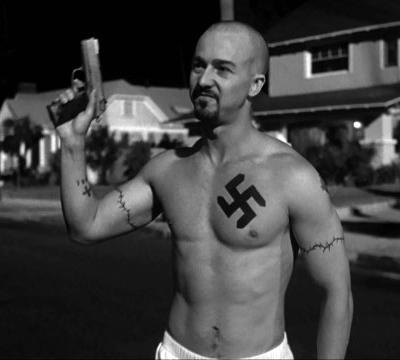

В фильме «Американская история Икс» (1998), кинодраме о нацистах, Эдвард Нортон (Edward Norton), номинированный за исполнение главной роли на «Оскар», носит на груди огромную свастику.

Также можно заметить, что некоторые члены группировки скинхедов, действующих в кинокартине, носят татуировки с аббревиатурой «D.O.C.», сложенной первыми буквами названия банды — «Disciples of Christ» (рус. «Апостолы Христа»).

Татуировки на мускулистом теле Тома Харди (Tom Hardy) в фильме «Боец» (2010) символизировали тёмное прошлое героя.

В фильме «Константин: Повелитель тьмы» (2005) Киану Ривз (Keanu Reeves), сыгравший экзорциста и медиума Джона Константина, использует заклинание, объединив татуировки на руках. Они образуют алхимический символ «Сфера совершенности», также встречающийся в оккультных текстах, как «Красный король» — знак, дарящий защиту своему владельцу.

Эффектный персонаж Рэя Парка (Ray Park) из фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) запомнился многим.

Мэттью Фокс (Matthew Fox), которому досталась роль Джека Шепарда в телесериале «Остаться в живых» (2004-2010), сделал татуировку задолго до начала съемок. Сначала режиссеры хотели прятать ее с помощью грима, но потом решили вписать ее в сюжет. По сюжету татуировка означает «Он ходит среди нас, но он не один из нас». На самом же деле, это — строка из поэмы Мао Цзэдуна «Чанша» (1925).

Актеру Вигго Мортерсену (Viggo Mortensen) татуировки в фильме «Порок на экспорт» (2007), для создания образа русского вора в законе.

Тату на руках Анджелины Джоли (Angelina Jolie) в картине Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» (2008) указывали на сильный характер героини.

Впрочем, и на спину героини Джоли зрителю тоже было на что взглянуть.

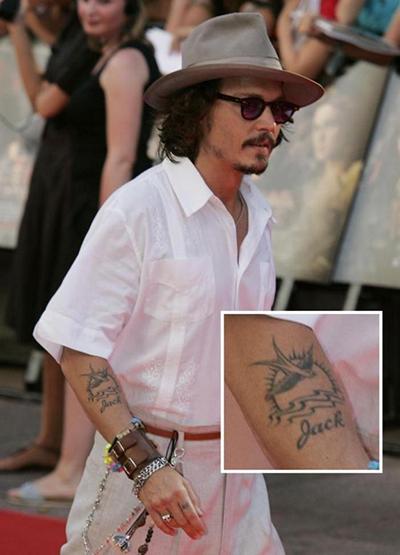

Актер Джонни Депп (Johnny Depp) оставил себе татуировку капитана Джека Воробья из серии фильмов «Пираты Карибского моря» (с 2003 года) и носит ее по сей день.

Вряд ли кто из парней обрадуется, обнаружив у себя на спине после бурной вечеринки татуировку с надписью «Сладенький» или «Чувак». А ведь именно это произошло в фильме «Где моя тачка, чувак?» (2000), главные роли а котором исполнили Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) и Шон Уильям Скотт (Seann William Scott).

Одна из самых действительно запоминающихся татуировок в кино. Джозеф Гордон-Левитт (Joseph Gordon-Levitt) в фильме «Хешер» (2010)

Запоминающееся тату на теле Джорджа Клуни (George Clooney) в картине «От заката до рассвета» (1996).

Персонаж Джареда Харриса (Jared Harris) в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008) просто обожал свои нательные рисунки.

Главные герои фильма «Святые из Бундока» (2000) — два брата, которых сыграли актеры Шон Патрик Фланери (Sean Patrick Flanery) и Норман Ридус (Norman Reedus). На руках братьев вытатуированы слова на латыни — «Veritas» («Правда») и «Aequitas» («Правосудие»). Это — их жизненные принципы — единственные законы, которым они подчиняются.

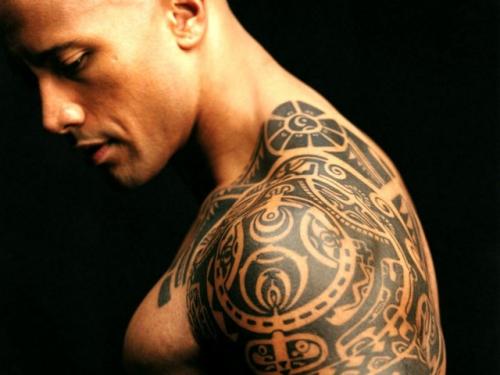

Дуэйн «Скала» Джонсон (Dwayne Johnson)в фильме «Царь Скорпионов», 2002.

Грех было не вспомнить грозный рисунок в стиле Майка Тайсона на безобидной физиономии Стю, в исполнении актера Эда Хелмса (Edward Helms), как результат феерического «Мальчишника в Вегасе-2» (2011). Совершенно не желаемая, но от этого не менее впечатляющая роспись на лице запомнилась зрителям надолго.

Самой устрашающей, скорее всего, можно считать огромную татуировку маньяка Долархайда в исполнении Райфа Файнса (Ralph Fiennes), носившую одноименное название с фильмом «Красный дракон» (2002), основным антагонистом которого он и являлся.

Микки Рурк (Mickey Rourke) и в жизни усеян татуировками. Но в блокбастере «Железный человек-2» (2010) на теле его героя Иване Ванко буквально нет свободного места.

Без запоминающихся татуировок не обошлось и в советском кино. Пальму первенства здесь удерживает конечно же Доцент (Евгений Леонов) в бессмертных «Джентельменах удачи» (1971).

Особенно впечатляет изображение скелета на плече уважаемого авторитета.

Да и Никола Питерский (актер Роман Филиппов) тоже не остался без зрительской любви.

И конечно же всем запомнился герой Станислава Чекана в комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) и его татуировка на пальцах «МИША».

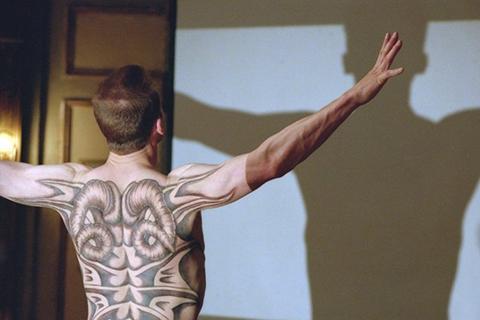

Татуировки, которые нарисовали де Ниро для роли Макса Кэйди в «Мысе страха» 1991 года

Татуировки, которые нарисовали де Ниро для роли Макса Кэйди в «Мысе страха» 1991 года. Комментарии, приписанные чёрной ручкой — уточнения режиссёра Мартина Скорсезе.

Дубликаты не найдены

Каракули какие-то. Ещё и нерусские.

Ну.. Скорсезе просто цвета татух расписал, чтобы они не терялись в кадре.

Довольно средний вышел фильм, кстати.

Там не комментарии, а указано какого цвета должны быть татуировки.

Киноделы знают о танках только по World of tanks — продолжаем разговор о «киношедеврах» про войну

Продолжаем беседовать на тему нелепостей в фильмах о войны и, как я и обещал, поговорим о том, как отечественные киноделы коверкают батальные сцены с участием танков.

Ей-богу, возникает ощущение, что наш «креативный класс» черпает представления о танках времен Великой Отечественной из белорусских «Танчиков». В общем. сейчас пройдемся по самый болезненным местам большинства современных (и некоторых советских, чего уж там) фильмах о войне.

Вопрос расстояние во время ведения боя во все времена являлся ключевым для развития военного дела.

Во времена древнего мира агрессивные граждане перед ближним боем «на удаленке» лупили друг друга ядрами из пращей, утюжили дротиками и стрелами.

В эпоху линейной пехоты ключевым умением для офицера была способность своевременно дать команду к мушкетному залпу: шмальнут твои «чудо-богатыри» раньше — залп не нанесет должного урона, опоздают — супостаты выстрелят первыми и многострадальная «царица полей» понесет потери, что ответный залп совершенно закономерно ослабит. Неслучайно Суворов (который генералиссимус, а не ревизионист Резун) в своей знаменитой триаде на первое место поставил глазомер, а уж потом быстроту и натиск.

И Вторая мировая в этом отношении не выбивается из контекста, военное дело по-прежнему измеряется расстояниями: максимальной дальностью полета истребителей, бомбардировщиков и штурмовиком или, к примеру, запасом хода бронетехники. И, что весьма важно — дистанцией эффективного поражения целей.

Дабы обезопасить собственную бронетехнику, инженеры закономерно стремились к усовершенствованию орудий и прицелов, которое бы позволило максимально «дистанционно» и безнаказанно утюжить супостатов. Для понимания того, на каких расстояниях поражалась снарядами бронетехника, приведу иллюстрацию из советского пособия по уничтожению немецких «Пантер».

То бишь, с километра поражался корпус немецкой вундервафли 85-мм снарядом, с 500 метров брался 57-мм. А уж немецкие Тигры и Пантеры, обладая лучшей в мире оптикой и мощными орудиями, Т-34 могли расстреливать с полутора-двух километров.

А нам предлагают смотреть в кинотеатре вот это.

«У нас всего один снаряд, надо подобраться как можно ближе!» Ку-ку, товарищ Петров, ближе уже некуда. На таком расстоянии по Пантере нужно просто ПОПАСТЬ.

Тут Вам не «Танки», чтобы со ста метров снаряды мимо или в рикошет отправлять.

Над прицелом красуется число 333 метра. В игре даже шанс попадания, что называется 50/50. В реальности на таком расстоянии наводчик мог бы выбрать — повредить врагу орудие, вдарить по моторному отделению, прикончить мехвода или попытаться укокошить командира.

Напомню, что на Курской дуге расчеты уже почти бесполезных 45-мм ПТО практиковали выстрел в ствол орудия немецкого танка и ювелирные попадания по приборам наблюдения на дистанции метров этак в 500. А Саша Петров в кадре рвется стрелять с 10 метров.

Для чего вообще нужны танки.

Этот пункт закономерно вытекает из предыдущего.

Давайте подумаем и вспомним, для чего нужны танки? Вопрос на самом деле, отнюдь не бессмысленный, если уж пресловутые игрушки забили всем голову идеей маниакального истребления вражеских танков из «команды красных».

Напомню, что впервые на поле боя танки появились в далеком 1916 году на Сомме. Ну Вы знаете, Первая мировая, фронт опутан колючей проволокой, изрезан сетями траншей, «На Западном фронте без перемен» и вот это вот все. А перемен, прямо как в песне Виктора Цоя, сердца воюющих оч-ч-чень требовали.

Британский танк Mark-IV «Самка» в музее в Эшфорде.

И впервые примененный нагло-саксами танк был призван послужить СРЕДСТВОМ ПРОРЫВА и эти самые перемены обеспечить. То бишь, снести проволочные заграждения, орудийно-пулеметным огнем подавить огневые точки врага и прижать к земле пехоту. А пехота, получив столь значительную поддержку, должна будет сделать свое дело и успешно обрушить неприятельскую линию обороны, чтобы затем или устраивать недругу котлы, или заставить его спешно отступать, спасаясь от окружения.

И ко Второй мировой танки тоже оставались средством прорыва и средством поддержки пехоты в бою. Учебник Управления боевой подготовки РККА не даст соврать.

В учебнике описана роль танков на поле боя.

Так вот, танкам БТ (собственно, вот он, красуется на обложке) ставилась задача поддержки конницы и «действий в составе самостоятельных механизированных соединений для удара во фланг и тыл противника по всей глубине его тактической и оперативной обороны, по артиллерии, резервам, центрам управления и снабжения».

Т-26 считался оптимальным для поддержки пехоты, танкетки Т-27 и Т-37 (амфибия) считались разведывательными машинами.

Тяжелые и средние танки именовались танками прорыва и предназначались для уничтожения долговременных оборонительных сооружений.

Разумеется, танки долны были бороться и со своими собратьями в стане врага, но отнюдь не это являлось их основной задачей. В конце концов, в 1941 году немцы наши мехкорпуса раздербанили не во встречных танковых сражениях, а силами авиации, артиллерии и ПТО. Таких громил как Т-34, КВ-1 и КВ-2 в немецком танковом парке было бы просто некому уничтожать, будь танки основным средством борьбы с танками.

Так что, не танки против танков, а.

Танки против пехоты

Красноармейцы как следует окопались и пытаются пережить авианалет, затем бедолаг утюжит артиллерия. И вот, наконец, все стихает — на смену этим напастям стальной стеной идут немецкие танки. В сопровождении пехоты (прячущейся за броней или развернутой в цепи — в зависимости от качества киноленты) — надвигаются медленно, сурово и неотвратимо.

Знакомо? Пожалуй, в каждом фильме о войне, от «Они сражались за Родину» до «28 панфиловцев» подобная сцена присутствует. Заканчивается она, скорее всего тем, что танки подъезжают к окопам в упор и благородно получают противотанковые гранаты и коктейли Молотова, задорно полыхая и изредка даже взрываясь.

Постер фильма «28 панфиловцев».

Что тут следует прояснить. Во-первых, борьба с танками, что называется, голыми руками — это экстремальная ситуация. Единственным эффективным средством, позволяющим уничтожать танки были противотанковые орудия. Плюс минные заграждения и артиллерийская поддержка. И авиация, если таковая у вас господствует в воздухе и может позволить себе дерзкие штурмовки.

Если этого нет — пехота обречена. Ведь противотанковые ружья способны максимум подбить танк, никак не уничтожить! А для броска гранаты или бутылки с зажигательной смесью нужно подобраться к танку вплотную.

Настоящий танк (не киношный) с безопасного для себя расстояния утюжит позиции пехоты снарядами, прижимает солдат к земле пулеметными очередями. И делает это во время наступления своей пехоты. Тем более героическим выглядит сопротивление тех же панфиловцев, однако никаких десятков сожженных танков в таком бою быть не может, ибо прямиком на позиции пехоты танк пойдет только когда эти самые позиции «перемелет» настолько, чтобы себя обезопасить. И пойдет в сопровождении пехоты, которая не даст безнаказанно подползти к танку и его закидать гранатами.

Увы, не горят танки десятками, столкнувшись с батальоном пехоты в траншее. Повторюсь, тем более страшно выглядят события Великой Отечественной, тем более мужественны и героичны образы красноармейцев.

В качестве наиболее реалистичного изображения подвига красноармейца с гранатой, видится что-то такое.

Окопался, допустим, батальон, РККА. На него в атаку (опять же после артподготовки) прут немецкие танки при поддержке пехоты, развернутой в стрелковые цепи. Ценой нескольких подбитых танков фашисты подавляют противотанковые оружия, ловкачи-красноармейцы с ПТР умудряются повредить орудия или приборы наблюдения еще паре машин. После чего истребители танков гибнут в неравном бою, ресурс пехоты для сдерживания танков исчерпан. Немцы с приличной дистанции утюжат снарядами и пулеметными очередями позиции батальона, солдаты прячутся в окопных щелях, отстреливаются, нанося потери немецкой пехоте. и все же бой превратился в бойню — большая часть личного состава полегла в бою. Немецкие танки в сопровождении поредевшей пехоты идут вперед.

Но их встречают команды истребителей танков, которые все это время отсиживались на вынесенных вперед и замаскированных позициях. Коктейлями Молотова, противотанковыми гранатами красноармейцы подбивают (подчеркну, не уничтожают!) еще пару-тройку машин, после чего гибнут под пулями. Немцы добираются до основных позиций погибшего батальона РККА. Здесь, возможно, гранаты швыряет еще несколько героев-красноармейцев, контуженных, но чудом переживших весь этот ад. Все. На этом всяческое сопротивление оканчивается, ибо сопротивляться стало попросту некому.

Увы, не горят танки десятками, столкнувшись с пехотой в траншее. Если и удастся нанести некий урон врагу, то лишь ценой десятков и сотен жизней.

Повторюсь, тем более страшно выглядят события Великой Отечественной, тем более мужественны и героичны образы красноармейцев.

И напоследок мы оставили относительно молодой, уж точно «игровой» ляп, кочующий из фильма в фильм.

Что это было. Откуда взялась сия вундервафля. Вот уж правда, такое возможно только в компьютерной игре.

Давайте уточним — речь идет о многотонной громадине с ревущим мотором и лязгающими гусеницами. Понятно, что в условиях боя, сидящие в танке, ведущие огонь члены экипажа вообще ничего не слышат — тем более, если снаряды и пули бьются о башню и корпус боевой машины, гул будет стоять страшный.

Но нам показали относительно спокойную обстановку, танк с заглушенным двигателем и командира, который высунулся из башни, чтобы осмотреться.

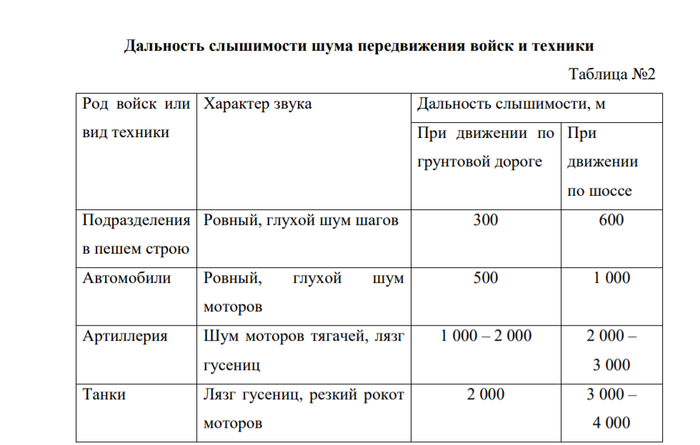

Просто привожу данные современного учебного пособия по военной топографии, выпущенного в 2008 году для факультета военного образования СП(б)ГУАП

За два километра слышно приближение танков! А чтобы не увидеть едущий на тебя танк тоже надо ой-как постараться — многотонная громадина поднимает чудовищные клубы пыли. Собственно, таблица видимости из этого же пособия.

Возникает закономерный вопрос, неужели танкист-ас Семен Коновалов (а именно он главный герой фильма «Несокрушимый») по мнению киноделов был слепым, глухим и патологически тупым?

Пожалуй, единственный вариант, при котором танк может незаметно и внезапно кого-то уконтрапупить — если этот самый танк стоит с заглушенным двигателем в хорошо замаскированном капонире и » тепло встречает» идущую навстречу бронетехнику. Но, конечно, маразматическому бреду киношников нет предела.

Спасибо за внимание!

В штыковую — без штыков, в атаку — плечом к плечу. О(б)суждаем киноподелки о войне

Добрый день, уважаемые читатели!

Последние статьи на канале были об отечественных фильмах о войне, которые иной раз больше смахивают на этакую идеологическую диверсию из-за очернения образа СССР и Красной армии, нелепых клюквенных бредней и отсутствия элементарной сюжетной логики.

Сегодня предлагаю обсудить несколько менее болезненные, но все равно режущие глаз оплошности киноделов, касающиеся изображения батальных сцен и в целом жизни на фронте.

Сериал «Штрафбат» одна из наиболее одиозных «киноподелок» о войне.

В общем, с конкретными примерами, рассказом о том, как должно быть, пройдемся по наиболее болезненным, кочующим из фильма в фильм, ляпам.

Вперед, в макаку.

Изображения в отечественном кино атаки силами пехоты, пожалуй, сыграло немалую роль в создании образа Красной армии, которая закидывает врага трупами, и командиров, которые уповают на «баб», всегда готовых нарожать новых солдат.

Словом, в атаку на пулеметы, минометы и окопавшуюся немецкую пехоту нужно идти весело, неспешно и плечом к плечу, чтобы режиссер имел шанс получить кинопремию за «кровавую правду о войне».

В качестве примера привожу недавно попавшийся на глаза фрагмент сериала «Отчий берег».

Да, еще плотнее строй! Немецкая промышленность не железная, пусть «дойчен сольдатен» патроны не высаживает в молоко!)))

И сразу в рукопашную! Пуля же дура, как известно! И плевать, что это было написано Суворовым в конце XVIII века (причем огневой подготовке и мушкетным залпам в «Науке побеждать» отведена приличная часть текста).

Скажу честно, сериал этот полностью я не смотрел, ограничился одной серией, дабы поберечь нервную систему))) Но показанный выше эпизод стоит обсудить детальнее. Что изначально за ситуация складывается — непонятно, никакой глубокой предыстории нет — просто некая масса пехоты (вообще человек 30 актеров +массовки, но в условиях урезанного бюджета могут изображать роту, батальон, полк — хоть дивизию!) в предыдущей серии оборонялась в окопах, а теперь вдруг ранним утром подползла к какой-то хатке, в которой сидят немцы.

Очевидно, что непосредственно на линии фронта немцы беззаботно дрыхнуть в тепле и добре не могут. Предположим (боже, уже додумывать за сценаристов приходится), что красноармейцы прорываются из окружения и наткнулись на обжившую хату немецкую пехоту.

Вот что нормальный, здравомыслящий человек сделает, если у него есть цель извести на корню застигнутого врасплох супостата?

Правильно! Окружить, открыть огонь из всех имеющихся средств — по-хорошему, у граждан в кадре могли бы иметься и пулеметы, и минометы калибров 50 и 88мм (ротный и батальонный соответственно). Словом, обложить и ударить. А дальше в кадре мелькали бы силуэты немцев, которые натягивают портки, мечутся в поисках укрытия и пытаются оказать организованное сопротивление. И все же их участь предрешена — большинство полегло в перестрелке, наши геройские герои взяли языка. Красота или «глазомер, быстрота, натиск», продолжая тему упомянутого Суворова.

Тем более, что внезапность нападения подчеркивается репликой красноармейца.

«Это мы не спим. А у этих сволочей сон по расписанию».

Если у немцев «сон по расписанию», почему они по первому же выстрелу выскакивают из здания в полной амуниции и открывают огонь по врагу. Где, черт возьми, элементарная логика? Неужели никто не пытался отснятый материал оценить критически?

И зачем, зачем вообще в этой ситуации советским бойцам идти в рукопашную. Нет, в исключительных случаях, скажем, если одна из сторон идет в наступление и достигает вражеских окопов, рукопашная просто неизбежна.

Если бы конкретно в этой ситуации немцы от отчаяния попытались пойти на прорыв и выйти из окружения (хотя в фильме и окружить-то их не удосужились!) — тоже какое-то подобие логики в этом есть.

Но бросаться в штыковую, имея возможность просто перестрелять врага, как куропаток — форменный идиотизЬм)))

Кстати! В штыковую. А где штыки у этих товарищей. Таковой замечен только у одного красноармейца, остальный либо прикладами молотят, либо пехотными лопатами (что тоже адекватно выглядит только в условиях траншейной схватки).

Вообще говоря, красноармейцев учили даже огонь вести с примкнутым игольчатым штыком, ибо мосинки пристреляны были именно с расчетом на наличие девайса: пороховые газы отражаются от штыка, что влияет на траекторию полета пули. Так что без штыка вообще никто не воевал. Т.н. «пруфы» прилагаются.

Иллюстрация к «Наставлению по стрелковому делу» Военного издательства Народного комиссариата обороны 1941 года. Кстати, в этой брошюре вообще нет изображений мосинки без штыка.

И даже в инструкции ежедневного осмотра винтовки фигурирует пункт пятый — «Закреплен ли штык»! То бишь, винтовка с ним вообще не должна расставаться, по рекомендациям Наркомата обороны!

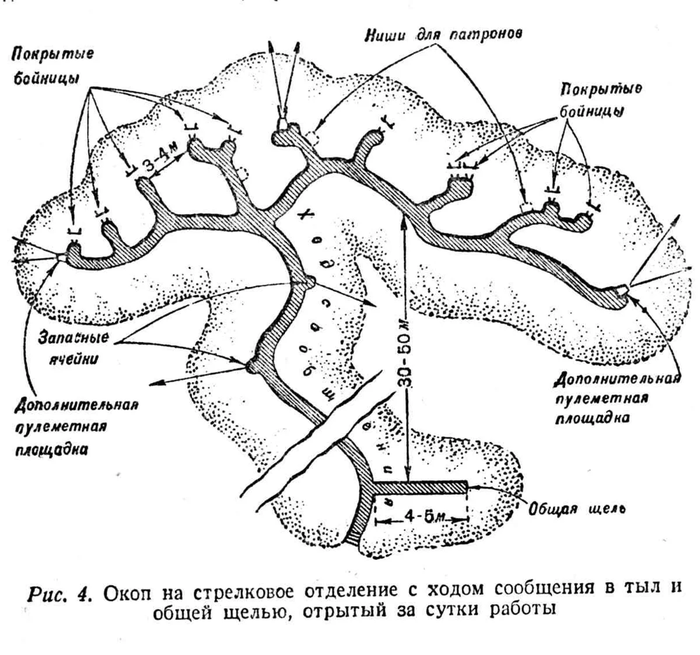

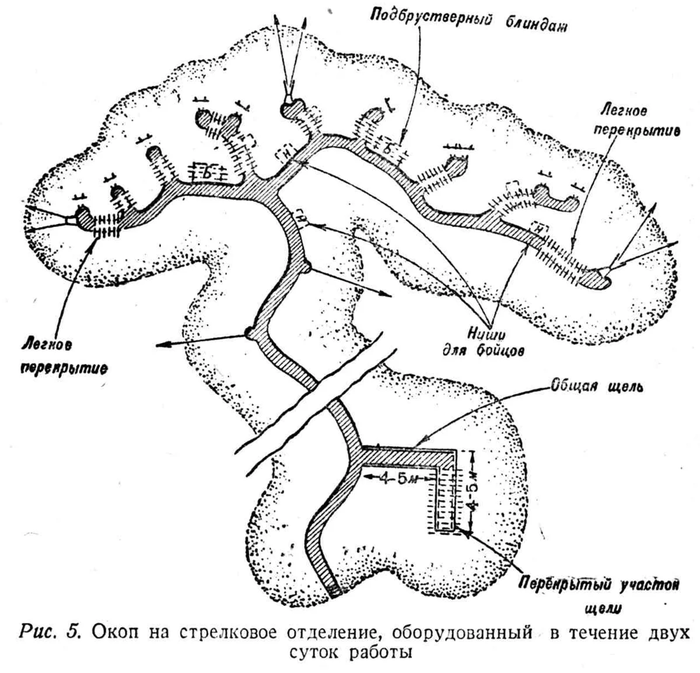

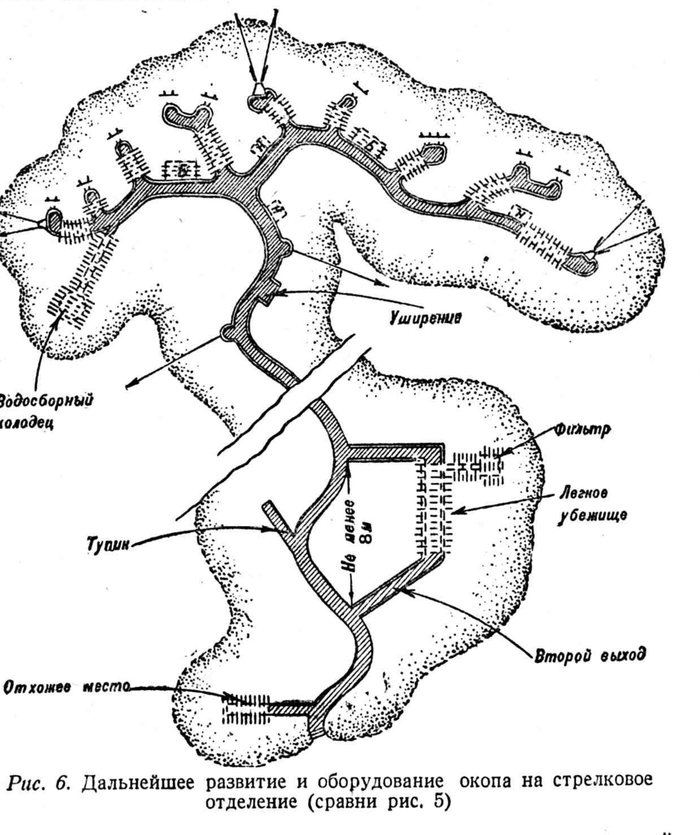

Затронем еще один немаловажный аспект жизни солдата — оборудование оборонительных позиций, в простонародье именуемое окапыванием. Как и многие другие стороны военного дела в регулярной армии, окапывание происходило не в творческо-произвольном порядке, а в соответствии с уставами и инструкциями.

Киноделы порой понять этого не способны и демонстрируют нам сущую нелепицу.

Ярчайший пример — кадр из фильма «Битва за Севастополь».

«Сила обороны заключается в сочетании организованной системы огня, контратак из глубины и искусного использования местности, усиленной инженерным оборудованием и химическими заграждениями.

Оборона должна противостоять превосходным силам наступающего противника, располагающего мощными средствами подавления и атакующего на всю глубину. Поэтому оборона должна быть глубокой».

Полевой устав РККА 1939 года.

А в кадре мы видим три недотраншеи, находящиеся в окружении холмов, лишенные сообщения между собой. Что мешало окопаться на холме — непонятно. Какой смысл в принципе в этом окапывании и попытке удержать позицию, если фланги открыты — еще непонятнее.

Рытье окопов в самом разгаре, бойцы замечают приближающиеся немецкие танки. И начинается мясорубка на неподготовленных позициях.

Глупо, конечно, ожидать адекватности от фильма, в котором снайперы поджигают танки, да еще и непременно «тремя выстрелами в стекло». Ей-богу, выглядит столь же фэнтезийно, как эпизод из «Крепкого орешка-4», в котором герой Брюса Уиллиса пущенным по трамплину автомобилем сбивает вертолет.

Ну да ладно, расскажем о том, как проходило сооружение укреплений на самом деле.

Красную армию учили окапываться с таким расчетом, чтобы бойцы были готовы встретить врага на подготовленном ими рубеже в любой момент!

В отличие от киноактеров, настоящие солдаты и офицеры не могут с точностью до секунды знать время начала вражеской атаки, чтобы неспеша потрепаться, подраться, поспорить с командиром и поволочиться за медсестрами. Но и с ходу траншею никто не рыл, развитие окопов происходило поэтапно.

Здесь и далее информация из этой брошюры Наркомата обороны СССР

В первую очередь, красноармейцы должны были отрыть отдельные ячейки для стрельбы лежа. Причем внимание уделяется маскировке позиций, ибо скрытность — залог выживания.

В среднем, рытье ячеек занимает 8-12 минут, так что по истечении этого времени пехотное отделение будет мало-мальски защищено от неприятельского ружейно-пулеметного огня и осколков.

Далее, если предстоит закрепиться на позиции, идет углубление ячеек для стрельбы с колена. Очевидно, чем глубже окопается пехотинец, тем сложнее его «выковырять» огнем артиллерии и минометов. На это мероприятие отводится 25-30 минут.

Время есть? Есть кит-кат! Что делает пехота? Правильно, зарывается еще глубже, для ведения огня из положения стоя. Ушли еще 50-60 минут времени.

На худой конец, сойдет и это, все же лучше, чем встречать супостатов в чистом поле или общей, но недорытой траншее. Однако одиночные ячейки имеют серьезные недостатки, которые упоминаются даже в воспоминаниях фронтовиков.

Командир фактически теряет управление своим подразделением, лишен возможности лично подбодрить солдат. И каждый красноармеец, сидя в своей «конуре» не чувствует локтя товарищей. Нетрудно догадаться, что бой в таких условиях становится непростым испытанием — сидишь заживо в могиле, один-одинешенек. А на тебя движется масса пехоты и, возможно, танков.

Частично эту проблему решал следующий этап — рытье щелей.

Направленные в тыл, длиной в 2-3 метра, щели послужат укрытием на случай авианалета, а также послужат средством сообщения между соседними ячейками.

Далее за 8-10 часов ячейковые щели удлиняются до 3-4 метров, образуется общий окоп отделения.

И вот уже командир получает возможность напрямую руководить действиями своих бойцов, солдаты могут передавать боеприпасы, оказывать друг другу медицинскую помощь и координировать действия в бою.

Окоп дополняется открытыми бойницами, оборудуется выход со стороны тыла, после чего снова начинается работа по маскировке позиции.

Далее идут работы по сооружению дополнительных пулеметных площадок, ниш для хранения провизии и боеприпасов, укреплению окопа жердями.

За двое суток окоп обзаводится блиндажами и легкими перекрытиями.

Наконец, идет оборудование окопа для бытовых нужд, прорываются запасные выходы и убежища.

А теперь, после того как Вы ознакомились с представлениями красноармейцев о сооружении полевых укреплений, давайте вернемся к нашим киноделам.

И неужели трудно было всего лишь перед съемками прочесть книжку в несчастные 36 страниц? Или хотя бы пригласить консультанта.

Времена фильма «Они сражались за Родину», в котором снимались ветераны и действительно окапывались «по канону» увы, прошли. Так что продолжаем осуждать чужой маразм, в следующем материале поговорим о нелепостях в изображении киношного танкового боя.

Потрясающий малоизвестный фильм периода Оттепели

Какой же интересный и ностальгический советский фильм!

Сегодня впервые посмотрел фильм «Увольнение на берег» 1962 года.

Шедевр — Севастополь времен Хрущевской Оттепели показан во всей красе

Анализ очередного «киношедевра» о войне.

Добрый день, уважаемые читатели!

Продолжая наш с вами разговор о современных фильмах про войну, хотел бы представить Вашему вниманию «великое творение» — мини-сериал телеканала НТВ под названием «Последний бой».

Если у Вас в голове всплывает ассоциация с до боли знакомой песней Михаила Ножкина «Последний бой», то запаситесь валерьянкой))) В отличие от киноэпопеи «Освобождение», для которой и писалась песня, сия лента призвана ломать психику, попирать логику и, разумеется, марать историческую память.

Начнем с приведенного в рунете краткого описания сюжета.

Лето 1941 года. B окрестностях Бреста вот-вот начнут разворачиваться драматические события: до отчаянных сражений остались считанные часы. Совсем недавно на местном заводе был изготовлен экспериментальный танк, которому еще предстоит пройти испытания. С этой целью разработчики направляются на полигон. Примерно в это же время экипажу становится известно, что на СССР напали нацисты. В пути им встречается грузовик, и, к своему ужасу, танкисты понимают, что перед ними немцы. С минуты на минуту начнется смертельный бой и отступить уже невозможно. Впрочем, захватчикам пока неизвестно, что они столкнулись с танком, который впоследствии получит всемирное признание.

Тут уже можно завершать нашу статью..

Экспериментальный, существующий в единственном экземпляре Т-34. В июня 1941 года.

История разработки Т-34 начинается еще в 30-е годы, с создания КБ-24 под руководством М. И. Кошкина танков А-20 и А-32, которые прошли испытание на полигоне в Кубинке в июле-августе 1939 года.

Серийное производство Т-34 началось весной 1940 года, а к началу войны уже было выпущено 1245 танков!

Но это еще что. Некому инженеру Игорю Рунге на каком-то подобии завода звонит непонятный представитель начальства с невнятно произнесенной грузинской фамилией (этакий призрак Сталина?)

Отругав инженера (типичного карикатурного интеллигентика), «биг босс» требует, чтобы Рунге «с полным боекомплектом» своим ходом и скрытно выдвигался на какой-то полигон. На замечание о том, что технику логично перемещать по ж/д путям, тиллигент (оказывается, главный конструктор завода) вновь выхватывает устных люлей. Затем знакомится с лейтенантом Платовым, под командованием которого инженеру предстоит доехать на танке до полигона (конечно, больше ведь некому этим заниматься!).

Кстати сказать, инженерчик заявит, что он «собственными руками» этот танк создал. ТО есть перед нами, видимо, пародия на Героя социалистического труда, выдающегося инженера-конструктора Михаила Ильича Кошкина. Который, будучи начальником конструкторского бюро на Харьковском паровозостроительном заводе, танк разрабатывал и создавал прототипы во главе команды профессионалов в несколько десятков человек! Это же не лапти, чтобы единолично изготавливать)))

Впрочем, мы отвлеклись.

«Экспериментальную и сверхсекретную машину» почему-то собираются испытывать в приграничной зоне. Ну не под Москвой же, как это было с настоящим Т-34 и рядом других единиц военной техники?

Параллельно нам показывают группу немецких диверсантов, прирезавших советского лесника, видимо, где-то в окрестностях (но это не точно). И наша сверхсекретная вундервафля отправляется в путь с экипажем в составе размазни-интеллигента, ушедшего накануне в самоволку дурачка-красноармейца, хама-лейтенанта лет так 45-50 на вид (видать кому-то не тому нахамил, раз так военная карьера не задалась) и. Развеселого быдло-моряка, любовника жены инженера-конструктора, который пьяный тайком залез на танк еще на заводе, чтобы еще раз избить инженера!)))

И вот танк едет! С надетым на него для маскировки подобием сарая, выглядящим как-то так.

Пардон, картинкой ошибся.

Этот едущий сарай посреди леса встречают две бабки, которые испуганно в духовно-скрепном порыве крестятся)))

Затем танк сшибает линию электроснабжения и глохнет на берегу речушки. Выясняется, что инженер не криворукий вовсе, просто руку сломал при падении после того, как получил по физиомордии от любовника жены.

Далее фарс только усиливается — лейтенант находит в ближайшей деревне тракториста-жениха, который начинает копаться в двигателе (сверхсекретного!) танка. После чего выясняется, что у боевой машины закончилось топливо.

Простите, конечно но задачки на расход топлива и необходимое для пробега расстояние решают во втором классе начальной школы. Неужели инженер, «своими руками» соорудивший танк, не смог совладать с арифметикой еще на заводе?)))

Неподалеку раздаются выстрелы — это еще один лесник посмертно-геройски пришил одного из диверсантов, который еще со времен ПМВ способен «узнавать» по запаху табака. Далее нам показывают звено летящих самолетов (лейтенант узнает немецкие бомбардировщики), после чего дает приказ красноармейцу идти в село за топливом. Боевик явно перерастает в фильм ужасов — мысль «а давайте разделимся?» родом оттуда)))

В лес красноармеец встречает моторизованную колонну немцев, которые наливают ему ведро бензина и сжигают заживо выстрелом сигнальной ракетницы (вона какие изобретательные арийцы!)

— Пейн, я логики не чувствую. — У тебя ее нет!

Зачем это было? Что это вообще? Почему просто не пристрелить? Зачем целое ведро бензина изводить? Ну конечно, жги, мы же миллионеры, еще из Румынии привезем! Роммеля на них нет!)))

А затем, после некоторых тягомотных перипетий горе-сюжета, происходит это.

— Командир, почему мы не стреляем?

— Приказа не было!

Конечно, сейчас на СССР и Красную армию льются тонны грязи, в том числе и в духе «не мешали шпионам и диверсантам» чтобы не злить немцев. О том, что НКВДшники накануне войны регулярно вступали в бои с немецкими нарушителями границы, что истребители перехватывали немецкие самолеты, а наземные ПВО периодически открывали огонь вспоминать как-то не принято.

Ну да ладно, если бабки истово крестятся, почему бы и командиру РККА не проявить истинно христианское смирение и не подставить вторую щеку, верно? Что в СССР материализм что ли пропагандировался, глупости какие! Михалков не даст соврать, советские люди воевали за золотые маковки церквей, а не вот это вот все.

В общем, лупят по танку две 37-мм противотанковые пушки. Расстояние, судя по показанному ранее пейзажу с речушкой — метрой 50 максимум. Но орудия упорно не берут броню, созданную «сумрачным большевистским гением». Стоит ли говорить, что это бред сивой кобылы?

Зато снаряды разбивают надетый на танк «сарай», являя миру красоту Т-34 с характерной башней о двух люках (т.н. в среде моделистов и реконструкторов «Микки-Маус»). Таковой, если мне не изменяет память, в 1942 -43 годах только появится и станет массовым. У нас, напомню, 22 июня 1941 года.

Далее предприимчивые немцы начинают яростно плеваться в танк из ранцевого огнемета, после чего экипаж танка начинает потеть и кашлять))) Всего-то, хотя попадание горящей смеси в моторное отделение чревато, знаете ли. В прочем, да, двигатель у нас молчит, топливо отсутствует — не танк, а аэрогриль)))

Тут как по волшебству заработала рация и некий генерал Гуров завопил, «Это война, уничтожайте врага всеми средствами!» После чего, ожидавшие услуг этого «генерала Очевидность» клоуны в порыве праведного гнева разматывают всю колонну!

В эти минуты я прошел все стадии стадии эмоционального принятия — были и гнев, и торг, и истеричный хохот))) Возможно, реши я продолжить киносеанс, дошло бы и до депрессии. Но на такой риск идти я не готов, а потому.

Категорически НЕ рекомендую Вам сериал «Последний бой» к просмотру! Спасибо за внимание!

Почему в итальянских фильмах был белый телефон

В прошлой статье мы изучили с чего начался итальянский кинематограф. А теперь посмотрим на интересный, хоть и короткий период, который прозвали «Кино белых телефонов» (Telefoni bianchi).

После того как в Италии заработала студия «Чинечитта», началось производство студийных фильмов в роскошных интерьерах. Белый телефон считался признаком богатства. Эти фильмы рассказывали об узкой прослойке зажиточных людей, которые были далеки от народа.

Всё это длилось недолго, с 1936 по 1943 год. Производство «Кино белых телефонов» сократилось с началом войны, а потом и вовсе прекратилось.

Давайте посмотрим на один любопытный фильм того периода. Это «Синьор Макс». Он вышел в 1937 году, действие происходит в роскошных декорациях, тем не менее в этом фильме в мир богатых попадает обычный человек.

Снял «Синьора Макса» режиссёр Марио Камерини. Главную роль сыграл Витторио Де Сика, который в будущем станет важной фигурой совершенно иного жанра — итальянского неореализма, где не будет уже никаких белых телефонов, а будет лишь разруха и бедность. Но неореализм появится после войны, пока же Де Сика играет продавца газет Макса.

Макс отправляется в круиз. Ему хочется пожить роскошной жизнью, хотя она ему и не по карману. На борту лайнера Макс влюбляется в аристократку, ему приходится тратить много денег и выдавать себя не за того, кто он есть.

Макс просаживает всё, что у него было и сбегает домой. Он снова продаёт газеты и мечтает о том, чтобы ещё раз попасть в высшее общество. Он учится играть в бридж и занимается теннисом — ведь именно так проводят время богачи. И вот, Макс оказывается в роскошном отеле. Но он начинает сомневаться, какой жизнью ему больше хочется жить. Ведь он познакомился с простой камеристкой и, кажется, она ему нравится больше, чем богатая дама.

Несмотря на то что Камерини показывает, что миры аристократов и простых людей далёки друг от друга, у режиссёра получилась лёгкая романтическая комедия, которая хоть и не отражает настоящую итальянскую жизнь того времени, зато вполне может развлечь зрителя. И не только зрителя довоенной Италии, но даже и современного.

Фильм «Синьор Макс»:

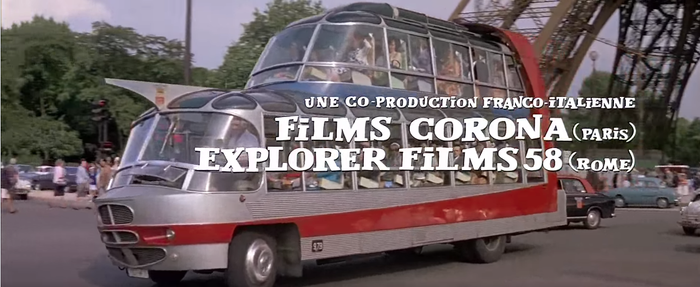

Интересные тачки из фильма «Разиня» 1965 г

Фильм «Разиня» сам по себе очень позитивный, интересный и захватывающий. Смотрится на одном дыхании. Сюжет, актеры, прекрасный советский перевод и озвучка.

Но в фильме еще и очень интересные автомобили. Ради них тоже стоит посмотреть этот фильм. Итак, еще не закончились титры, а на экране возникло это чудо.

Автобус Citroen U55 Cityrama Currus. Был заказан в 1950-м году парижским туроператором Groupe Cityrama и построен на базе обычного Citroёn U55. Небывалое дело, но некоторые туристы приезжали в Париж не ради Парижа, а ради этого автобуса.

Главный герой фильма, торговец Антуан Марешаль, в исполнении гениального Бурвиля, ездит, правда совсем недолго, на Ситроене Де Шво.

Замечательный автомобиль. Выпускался с 1948 г. по 1990 г. В начале выпуска мощность двигателя была всего 9 л.с. Потом правда возросла. Идея машины звучит так — крестьянин должен задешево, перевезти по вспаханному полю корзину яиц, не разбив их. Но эту тачку полюбили не только крестьяне. Она стала культовой. Была в гараже у Софи Лорен, Элвиса Пресли и других знаменитостей.

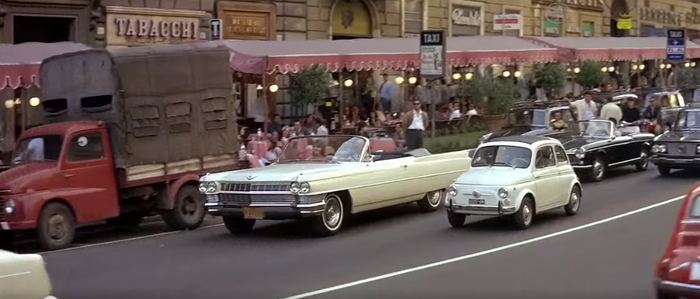

Потом Антуан Марешаль ездил на здоровенном Cadillac Deville convertible 1964 года.

Настоящий классический американец. Длинный ( 5639 мм. ), широкий и низкий. Двигатель V8 (6,4 л)— 340 л. с. Расход топлива. Ну, как не в себя.

Вот как неестественно он смотрелся на улицах европейских городов тех лет.

Главный враг Антуана Марешаля — жулик Сароян в исполнении Луи де Фюнеса. Жулик Сароян любит крутые тачки.

Вот на чем он передвигается каждый день.

Rolls-Royce Silver Cloud. Фантастически дорогая и понтовая тачка. На каждый день самое то.

Когда Сарояну и его подельникам понадобилась незаметная машина для слежки, они выбрали Jaguar Mark 2, неприметного цвета British Racing Green. Прекрасный выбор, что бы остаться незаметным!

Двигатель 3.5. л. 210 лс. Разгон до сотни менее 10 сек.

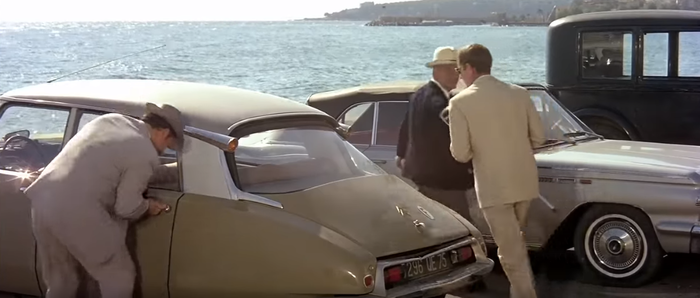

Но Ягуар пришлось бросить. Подельники попытались угнать сначала Citroen DS

Совершенно уникальная машина. Выставленная на Автомоторшоу в 1955 г., как концепт кар, пошла в серию почти без изменений. ( Гидросистема, поворотные фары и прочие чудеса.) Выпускалась 20 лет.

Угнать Ситроен банде не удалось.

Что выбирает жулик Сароян, если надо продолжит скрытую слежку. Фиат? Опель? А вот и нет. Сароян выбрал, древний, убитый в ноль, но Rolls-Royce Phantom Series I 1927 г . с заказным кузовом от H. J. Mulliner & Co.

Двигатель 7,668 куб. см. Мощность, как указывал производитель — достаточная.

Жених кратковременной подружки Морешаля тоже ездит на кабриолете. Поменьше, конечно, чем Кадиллак, но кабриолет же.

Autobianchi Bianchina Convertible 1960 г.. Сицилийцы это произносят так — Аутобьянчи Бьянчина. В других регионах Италии это название произносят не так забавно.

Зверь машина. Двигатель 499 см.

Вторая подружка Морешаля покидает его на грузовичке марки ОМ модели Tigre 1959.

Итальянская фирма ОМ имеет богатейшую историю создания замечательных легковых автомобилей. Но в течение Второй Мировой Войны вынуждена была перейти на производство грузовиков. После войны восстановить выпуск легковых машин, к сожалению, не получилось. В 1967 г. ОМ вошел в состав грузового подразделения фирмы ФИАТ.

Враг Морешаля и Сарояна — Заика, владеет Austin-Healey 1960 г.

Машина двухместная, но бандиты ездят на нем втроем. Чего-то это напоминает. Двигатель 2,9 л.с. 190 км/ч.

Пежо 404 на котором ездят полицейские.

Неубиваемая машина. Выпускалась 15 лет без изменений. В небогатых странах Африки до сих пор работает в качестве такси.

Вот, пожалуй и все. Специально не грузил Вас излишними техническими данными. К сожалению тут нет места всем интересным автомобилям, которые есть в фильме, но не связаны с сюжетом.

Серджо Леоне: тот, кто после спагетти-вестернов снял «Однажды в Америке» и хотел сделать фильм о лениградской блокаде.

Серджо Леоне (3.01.1929 – 30.04.1989)

Лет двадцать подряд Леоне был привычной мишенью для критиков эпохи «развитого и зрелого социализма». Его нашумевшие «спагетти-вестерны» обвинялись во всех смертных грехах и прежде всего — в пропаганде жестокости и насилия.

«Картины Леоне насыщены жестокостью, переполнены садистскими избиениями, кровью, трупами, издевательством над личностью. Он эстетезирует жестокость, он хочет сделать её самоценной. Серджо Леоне нельзя отказать ни в фантазии, ни в умении выразительно строить кадр, но это болезненная (или спекулятивная?) фантазия и выразительность, вызывающая отвращение. У нас не осталось добрых чувств к режиссеру человеку, несомненно, талантливому, но употребляющему свой талант во зло» (из статей советских кинокритиков 1960-х — 1970-х).

«Человек Запада не имеет ничего общего с человеком, нарисованным голливудскими режиссерами и сценаристами. Реальный Запад был миром насилия, страха и грубых инстинктов. В борьбе ради наживы нет добра и зла, благородства и коварства, тут всё зависит от обстоятельств, побеждает не лучший, а просто более везучий» (Из интервью Серджо Леоне).

Как видно из приведенных цитат, их авторы говорили на разных языках. Пересматривая сегодня старые «спагетти-вестерны» Леоне, нельзя не заметить, что по части так называемой «эстетизации жестокости» они уступают чуть ли не каждому второму «чернушному» боевику о российской мафии или маньяках-убийцах.

Бесспорно, Леоне вывернул на изнанку традиционный жанр американского вестерна с его стойкой мифологией, где главный герой был благороден и честен и всегда одерживал победу над Злом.

Персонажи знаменитой трилогии Серджо Леоне «Пригоршня долларов» (1964), «За несколько лишних долларов» (1965) и «Хороший, плохой, злой» (1966), в самом деле, находятся по ту сторону Добра и Зла.

Однако строгие критики, с любезной подачи которых фильмы Леоне не допускались в советский прокат, словно не замечали ярких пародийных иронических акцентов этих изощренных стилизаций, своеобразно переосмысливающих моральные «аксиомы» старого доброго американского вестерна.

В трилогии Леоне, открывшей кинематографу Клинта Иствуда и Джан-Марию Волонте, не было добродетельных и романтических персонажей, а действие (также вопреки традициям вестерна) разворачивалось в нарочито замедленном темпе, лишь к Финалу набиравшем быстроту летящей пули.

Впрочем, в первых двух вестернах по-итальянски ещё не было безукоризненной отточенности формы. На мой взгляд, лишь в заключительной части трилогии Серджо Леоне достиг желаемого результата, превратив «спагетти-вестерн» в завораживающее зрелище, которое несмотря на натуралистичность деталей нисколько не претендовало на реалистичность.

Виртуозная игра со стереотипными ситуациями вестерна, безукоризненное владение искусством крупного плана и саунд трека (музыка Эннио Морриконе была органично, сплавлена с естественными и искусственными шумами), эффектные аттракционы-перестрелки и аттракционы-драки сделали фильм «Хороший, плохой, злой» эталоном для подражания, к коему сам Леоне относился довольно сурово.

— В Италии у меня появилось много эпигонов, компрометировавших своими фильмами «вестерн по-итальянски», — говорил Серджо Леоне в одном из интервью. — Я видел многие из этих картин и мне кажется, что это самое плохое кино, которое делалось за послание двадцать лет. Большинство из этих вестернов — фильмы-однодневки, не имеющие к искусству никакого отношения.

Ирония и пародийность «спагетти-вестернов» стали для Серджо Леоне своего рода трамплином к эпическому супер-вестерну «Однажды на Западе» (1968) с участием Генри Фонды, Чарлза Бронсона и Клаудии Кардинале. На сей раз Леоне снимал всерьёз, доказав тем самым, что он ценит и любит классику жанра, в том числе — творчество легендарного Джона Форда.

Последним вестерном Леоне стал фильм 1971 года, известный в мире под самыми разными названиями («Опусти голову», «Ложись, придурок», «Пригоршня динамита», «Однажды в революцию») и длительности демонстрации (121, 138 и 158 минут). В, фильме играли Род Стайгер и Джеймс Кобурн, а его действие разворачивалось на фоне Мексиканской революции 1910-1917 годов.

Казалось бы, режиссер был полон энергии и находился на подъёме, но Серджо Леоне ушел из кино на-добрый десяток лет. Что послужило тому причиной? Быть может, он почувствовал исчерпанность своих экспериментов с жанром вестерна? Или на время охладел к кинематографу как к таковому? Чем он занимался все эти годы?

Вспоминал своё детство, пришедшееся на расцвет режима Муссолини, или первые шаги в кино в командах американских мэтров режиссуры Уильяма Уайлера, Роберта Олдрича и Фреда Циннемана? А может, ему снились по ночам бесконечные съёмки «пеплумов», к впечатляющим массовкам которых он приложил руку на рубеже 1950-х — 1960-х, доснимая за Марио Боннарда «Последние дни Помпеи» (1959), а за Роберта Олдрича «Содом и Гоммору» (1962)? Тайна сия велика есть.

Мне известно только одно — итоговой работой мастера стал ещё один супергигант – «Однажды в Америке» (1983), словно подводящий черту под гангстерскими сагами американского кинематографа. В этой картине изначально заложена возможность её прочтения на разных уровнях зрительского восприятия.

Кому-то, наверное, фильм показался изысканной ретростилизацией под «Крестного отца», кому-то — боевиком, поставленным по зрелищным канонам: с выстрелами, драками, кровью и любовью. Кому-то — грустным философским размышлением о невозможности счастья, во имя которого человек вольно или невольно переступает через вечные заповеди.

Роберт Де Ниро блистательно сыграл в этой четырехчасовой саге роль гангстера, с ностальгией вспоминающего своё детство, первую влюбленность, проказы, служившие прелюдией к «настоящим делам».

Эпизоды, связанные с детством главных героев, построены в фильме так, что многие зрители легко могут спроецировать их на свою жизнь. А уйти в путешествие по волнам памяти детства помогает чарующая музыка постоянного композитора Леоне — Эннио Морриконе, который написал для «Однажды в Америке» целую симфонию, где пронзительная печаль сменяется тревожными аккордами ожидания, а чувственная лирика — томительными мотивами безысходности и невозвратимости утраты…

Свою следующую картину Серджо Леоне хотел снимать в России. Втора мировая война, ленинградская блокада.

— Я не хотел бы делать акцент на военных событиях, хотя и они, разумеется, будут показаны в нашем фильме, — говорил режиссер в январе 1989 года. — Мы хотим рассказать о человеческих чувствах на войне, об истории любви американского кинооператора и русской девушки, оказавшейся в блокадном городе. Возможно, это главный проект моей жизни.

Ведущую роль в картине Леоне хотел отдать Роберту Де Ниро. Актерский состав намечался интернациональным, и каждый из актеров должен был говорить на своём языке.

Уже был подписан контракт на совместную постановку американских, итальянских и русских кинематографистов, но незадолго до Каннского фестиваля 1989 года Серджо Леоне не стало.

Одна из французских газет откликнулась на это горестное событие статьей с красноречивым названием: «Колосс римский». Да, это был мастер. Ниспровергатель и творец мифов. Кинематографист с большой буквы…

© Александр Федоров, 1991

Закулисье

Людмила Павличенко, герой Советского Союза

Это та самая Людмила Павличенко, снайпер про которую кино сняли сравнительно недавно:

Вот её реальное выступление в США. Интересен её окающий говор, а ведь она родилась и выросла в Киевской области:

Американская песня о Людмиле Павличенко:

Кадры хроники(правда подмонтирован современный актер , который в кадре ведет себя несколько странно)

Вот только после войны американцы в одном из своих художественных фильмов «отправили» её в «Гулаг» за то что она «стала после поездки в америку врагом советского строя» Как они это оформили- смотрите РЧВ 72: Jet Pilot против снайпера Людмилы Павличенко Ну в общем- кинозапись её воспоминаний говорит о том что это не так.

«Славные парни» воссоединились

Роберт Де Ниро : голливудская легенда

Роберт Де Ниро (родился 17.08.1943)

Родившись в Нью-Йорке, Роберт Де Ниро учился в высшей школе искусств, посещал курсы знаменитого мэтра Ли Страсберга. Словом, начало карьеры будущей суперзвезды мирового экрана не предвещало особых сенсаций. В отличие от Сильвестра Сталлоне или Уоррена Битти, Роберт Де Ниро не славился бесчисленными любовными похождениями (единственная пикантная подробность: в последнее время увлекается красивыми мулатками), не может похвастаться и громкими бракоразводными процессами.

Кроме того, у Де Ниро есть еще одно довольно редкое для кинозвезды качество: его восхищают и радуют успехи коллег. «Я был счастлив вновь (после «Охотника на оленей» М.Чимино) встретиться на съемочной площадке с Мерил Стрип в картине «Влюбленные», — рассказал Де Ниро в интервью французскому критику Ж. Ле Морвану. — С ней прекрасно работалось, она замечательная партнерша!»

Де Ниро умеет ценить и мужскую дружбу. Долгие годы совместной работы в кино связывают его с известным режиссером Мартином Скорсезе. Быть может, лучшие свои роли Роберт Де Ниро сыграл именно в его фильмах: «Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии», «Мыс страха» и др. «Я всегда говорю Скорсезе: если ты меня попросишь о чем-то, как друга, я сделаю. Даже, если я не думаю, что подхожу на эту роль. » Эти слова ничуть не расходятся у Де Ниро с делом: специально для съемок фильма Скорсезе «Бешеный бык» актеру пришлось резко увеличить свой вес. Столь же тщательно он готовился и к предполагаемой главной роли в фильме Скорсезе «Последнее искушение Христа» (увы, роль в итоге досталась другому актеру).

Роберт Де Ниро любит не только сниматься, но и смотреть кино. Он обожает триллеры и с огромным удовольствием ходит в кинотеатр вместе со своим сыном. «Я не говорю об «Индиане Джонсе. » и «Гремлинах» снисходительно. У меня есть друг, который считает, что люди моего типа предпочитают фильмы на видео, у себя дома, а если и идут в кинотеатр, то только вместе с семьей. Я думаю, возможно, по этой причине снимаются подобные «Гремлинам» «семейные» фильмы. »

Стоит ли удивляться, что Де Ниро в середине 1980-х с радостью киновидеомана принял приглашение французов возглавить жюри фестиваля фантастических фильмов и триллеров?

В 1987 году Роберт Де Ниро был председателем жюри Московского кинофестиваля. Всемирно известный актер, он приехал в страну, где ни одна его картина не шла в широком прокате, и был несколько удивлен, что, несмотря на это, его все-таки знают многие зрители. С тех пор прошло несколько лет, и теперь Роберт Де Ниро не знают, пожалуй лишь те, кто принципиально не пошел в кинотеатры смотреть «Крестного отца», «XX век», «Однажды в Америке» и «Сердце Ангела» и кто абсолютно равнодушен к видео и телевидению.

Так уж получилось, что будучи американцем итальянского происхождения, Де Ниро лучшие свои роли сыграл в фильмах таких же как он потомков итальянских эмигрантов — Брайана Де Пальмы, Фрэнсиса Копполы, Мартина Скорсезе, Майкла Чимино, а также снимался и у самых настоящих итальянцев: Бернардо Бертолуччи и Серджо Леоне. Что и говорить — талантливая нация!

И хотя в 1960-х Де Ниро довелось сыграть небольшую роль в картине маститого французского режиссера Марселя Карне «Три комнаты в Манхэттенс», лучшие его работы этих лет связаны с постановками Де Пальмы («Свадьба», «Приветствия»).

Впрочем, ни актер, ни режиссер не получили тогда широкой известности Звездный час каждого из них наступил лишь в 1970-х.

В 1973 году Де Ниро сыграл в криминальной драме Мартина Скорсезе «Грязные улицы», действие которой почти полностью происходило на темных городских задворках, при тусклом свете третьеразрядных баров. Фильм был замечен, но настоящая слава пришла к Де Ниро после роли во второй части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Актер сумел органично вписаться в уже знакомую миллионам зрителей атмосферу гангстерской саги.

А через два года, снявшись в остросюжетной драме Мартина Скорсезе «Таксист» и в пятичасовой исторической эпопее Бернардо Бертолуччи «XX век» («1900»), Роберт Де Ниро обрел поистине звездную популярность.

В получившем Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля «Таксисте» Де Ниро сыграл ветерана вьетнамской войны Мучительные психологические комплексы пост-вьетнамского синдрома раскрывались актером с натуралистической убедительностью: герой Де Ниро пытался найти забвение в ночных таксистских рейсах, в попытке покушения на кандидата в президенты, в кровавом разгроме публичного дома ради освобождения малолетней проститутки. Кстати, это была одна из первых ролей будущей знаменитой кинозвезды Джоди Фостер, из-за несчастной любви к которой — уже в реальной жизни через пять лет после съемок «Таксиста» некий психически неуравновешенный молодой человек стрелял в президента Рейгана. Ирония судьбы.

Но вернемся к Де Ниро. Он сыграл таксиста на резких перепадах темперамента, давая возможность зрителям почти физически ощутить чувства своего героя, то охваченного вспышкой ярости, то уповающего на чудо любви. Погрузившись в порочный мир ночного Нью-Йорка, исступленно жаждущий «справедливости», герой Де Ниро в финале ведет себя точно так же, как на войне: оружие, враг, выстрел в цель. Все остальное для него уже не имеет значения.

В драматическом супергиганте Бернардо Бертолуччи «XX век» через призму жизни двух итальянских семей — богатой и бедной — проходила история десятилетий. Среди великолепного актерского ансамбля (Жерар Депардье, Берт Ланкастер, Стефания Сандрелли, Доминик Санда, Дональд Сазерленд и др.) Роберт Де Ниро занял достойное место. Удачными оказались его работы и в экранизации романа Фрэнсиса Скотта Фитцджералда «Последний магнат», в ретро-мюзикле Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк», в одном из самых сильных антивоенных фильмов мирового кино — «Охотник на оленей».

Актеру оказались подвластны любые жанры. У Мартина Скорсезе он мог, к примеру, сыграть драматическую роль профессионального боксёра «Бешеный бык», потребовавшую от него невероятного напряжения физических сил, и сняться в сатирическом «Короле комедии». Здесь сполна раскрылся комедийный дар Де Ниро. Его герой — актер-неудачник с хитровато-насмешливым взглядом — ради того, чтобы стать знаменитым, захватывал в качестве заложника знаменитого комика (Джерри Льюис) и требовал прямой трансляции по телевидению своих коронных реприз. И вновь экстремизм героя Де Ниро, увы, не был досужим вымыслом сценариста и режиссера. К несчастью, на белом свете достаточно охотников любой ценой попасть на телеэкран.

Вот почему Роберт Де Ниро выстроил свою роль отнюдь не на одних только эксцентричных, забавных гэгах. В характере его героя есть и драматизм судьбы маленького человека, всю жизнь мечтавшего о славе, в его монологах немало правды о сущности бесконечного конвейера шоу-бизнеса.

В 1983 году знаменитый итальянский режиссер Серджо Леоне пригласил Де Ниро на главную роль в свой, к сожалению, последний ильм-роман «Однажды в Америке» этой драме, рассказывающей о судьбе мальчишек из еврейского квартала Нью-Йорка, ставших гангстерами. Де Ниро талантливо сыграл одного из них — Нудлса (Лапшу), в котором криминальный бизнес год за годом вытеснял все человеческое. Недаром самые волнующие сцены фильма — воспоминания героя о далеком детстве, где он оставил свое счастье: верную дружбу, первую любовь и, несмотря ни на что, — радость жизни Кому-то наверное картина «Однажды в Америке» покажется изысканной ретростилизацией под «Крестного отца». Кому-то — боевиком, поставленном по кассово-зрелищным канонам: с выстрелами, драками, кровью и любовью. Кому-то — печальным философским размышлениям о смысле жизни, и в поисках которого человек вольно или невольно переступает через вечные заповеди…

Годом позже Де Ниро, сыграв небольшую гротескную роль в фантастической антиутопии Терри Гильяма «Бразилия», вновь (после «Охотника на оленей») встретился на съемочной площадке с Мерил Стрип. Не могу сказать, чтобы режиссура Улу Гросбарда в мелодраме «Влюбленные» отличалась изысканностью и совершенством, но дуэт замечательных актеров доставлял подлинное наслаждение. Они психологически тонко сыграли возникновение взаимной симпатии, притяжения, первых импульсов любовных чувств. В суете повседневной городской жизни история любви их героев напоминала чуть старомодный вальс, негромко звучащий для тех, кому уже за тридцать.

Роберт Де Ниро любит контрасты. И потому не приходится удивляться, что следующая его роль — в «Миссии» Роланда Жоффе — сыграна в ином ключе. Вместо полутонов — объемная, яркая экспрессивность, ярость, твердость мужского характера. Рассказ о католических миссионерах, обращающих в христианскую веру языческие латиноамериканские племена, благодаря умелой режиссуре, экзотичности фактуры и отличному актёрскому дуэту Роберта Де Ниро и Джереми Айронса тронул не только зрительские сердца, но и принес «Миссии» гран-при Каннского фестиваля, хотя среди кандидатов на этот престижный приз был, к примеру, и последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение».

В виртуозном стилизованном триллере «Сердце Ангела» Алан Паркер предложил Де Ниро маленькую роль дьявола-искусителя Он сыграл ее на минимуме выразительных средств. Его герой практически не поднимается с кресла, но как выразительна его мимика, пластика рук, тяжёлый взгляд темных глаз…

В снятой почти одновременно с «Сердцем Ангела» гангстерской драме Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» Роберт Де Ниро сыграл как всегда хорошо, но без особого блеска. Зато в незамысловатой полицейской комедии Мартина Бреста «Успеть до полуночи», как и в «Короле комедии», показал, что с чувством юмора у него по-прежнему все в порядке. Его герой — полицейский с неудавшейся служебной карьерой и личной жизнью — вынужден охранять от мафии обаятельного преступника, в чем-то напоминающего незабываемого Юрия Деточкина из комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966) Еще более забавен персонаж Де Ниро в криминальной комедии Нила Джордана «Мы не ангелы».

. Двое мошенников, спасаясь от полиции, выдают себя за учёных монахов. Согласитесь, фабула вполне в духе «Праздника святого Йоргена». Вместе со своим молодым партнером Пенном (в последние годы известным больше не по кино, а по бурному роману с Мадонной, закончившемуся в конце концов разрывом) Роберт Де Ниро делает все возможное и даже, на первый взгляд, невозможное, чтобы превратить этот в сущности средний фильм в веселое зрелище.

Передохнув на комедиях, на рубеже 1990-х годов Роберт Де Ниро вернулся в «серьезный» кинематограф, сыграв ведущие роли в фильмах Мартина Рита («Стенли и Айрис»), Мартина Скорсезе («Хорошие парни», «Мыс страха») и Ирвина Уинклера «Виновен по подозрению».

В мелодраме «Стенли и Айрис» Де Ниро трогательно исполняет роль неграмотного парня, «маленького человека», пытающегося занять свое место в мире, сохранив при этом человеческое достоинство и любовь. В «Хороших парнях» его герой снова гангстер, только, пожалуй, самый жестокий из всех сыгранных им ранее. Актер здесь полностью на стороне режиссерской концепции безжалостного разоблачения мифа о «семейном братстве» и «кодексе гангстерской чести» мафии.

В «Мысе страха» его персонаж — психопат-уголовник, маниакально преследующий адвоката (Ник Нолти), который когда-то не помог ему выиграть судебный процесс. Снова темпераментная, экспрессивная роль, перекликающаяся в «Таксистом» и «Бешеным быком». Поистине актер находится в блестящей форме, о чем свидетельствуют и многие другие его работы последних лет. Творческой активности Де Ниро можно только позавидовать: в среднем — 3 картины в год.

© Александр Федоров, 1993

Впервые опубликовано в журнале «Видео-Асс экспресс» (Москва): Федоров А.В. Контрасты Роберта Де Ниро // Видео-Асс экспресс.